据了解,此次研学旅行课程交流会将联动世纪明德近期推进的2017首届研学旅行在中国·研学课程设计大赛,切实推进中小学生研学旅行的课程化,组建并推行国内首个研学智库、研学导师人才计划,实现综合实践育人目的。

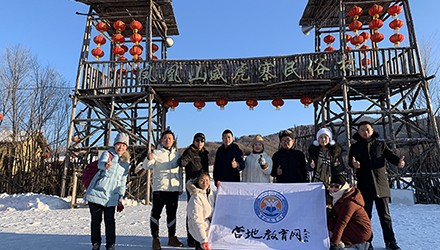

2017冬,世纪明德营员在北京

“过去,书本是孩子的世界。现在,世界是孩子的书本。研学旅行,让我们触摸真实世界;研学旅行,让我们回归教育本源。”研学旅行,研学是目的,旅行是载体。作为世界各国各民族文明中最传统的一种提升素养的方式,研学旅行让学生们身体力行地感知知识、实践能力、发现自我、启发梦想。探本溯源,研学旅行的核心是什么?它解决什么问题?

在世纪明德举办的“研学旅行在中国——构建新教育·新生态”启动仪式上,西安市教育局副巡视员田征表示,“教育即生活,教育即社会,教育即自然。从教育的实际现状出发,研学旅行教育行动在不断地探索,是大教育社会化;研学旅行使素质教育的推进实践化,使学生核心素养的形成体验化,研学旅行是教育的革命。”

北京市海淀区旅游发展委员会副主任冯军从旅游委的工作和教育的关系出发,以实际的研学案例探讨了研学旅行的价值所在。他认为,研学旅行的目标是发现自己,改造自己,成就自己,它以在校学生为主要服务对象,强调的是标准化,即服务保障的标准化。通过专家、科教专家,组织执行专家以及相关机构的共同努力,发掘多种专业前沿的资源,打造丰富、生动、前端的研学产品。真正的研学旅行的价值是在研学的深度上。他分享到:“有一个孩子在六年级的时候发现了一个新的物种——一种甲虫,就是因为他基于自己的爱好一直参加我们一些专业的动物学研究研学旅行。在专业的老师、科学家的带领下,他不断地探索,发现,如今他是一名动物学研究生,在这个过程中你会发现研学旅行所起的重要作用在于让他更明确爱好、发展兴趣、体验快乐、创造未来。”

山东省曲阜市文物局副局长韩凤举则表示,研学旅行是学校组织的,学生集体外出旅行、集中学习的活动,这和旅游最大的不同在于它所塑造的现场感,是对校内教育的有益补充。

“研学旅行的核心是进一步提高我们学生的学习能力,思考能力,实践能力。从根本上来讲,研学旅行要教给我们学生学会生活的能力,要让我们下一代让我们青少年将来走入社会能够独立地生活,真正地能够为国家也好,为个人生存也好,获得一些生存知识。”北京市旅游发展委员会副主任曹鹏程如是说到。

中国青少年研究中心首席专家孙云晓则从专业的角度分析了研学作为一种更具有开放性的教育方式所表现出来的价值。他表示,关于研学旅行的目的,著名教育家陶行知用他的名字回答了我们——行知,在行动中探索,在实践中获得真知。青少年长大的过程是由自然人变成社会人的过程,是一个社会化的过程。它有两个显著的特点:第一是实践性、体验性。第二是群体性。研学旅行最显著的特点是一个群体的外出的实践、体验,这是青少年健康成长不可缺少的一个方式,一种途径。

四川省邻水实验学校校长刘强佳提出,研学旅行,第一,要把它作为课程来开发,作为具有综合性、创造性实践性的课程来开发。把它当作一种课堂,当作一种没有校门,没有围墙,没有教室的更广阔的课堂来开发,让学生学到书本上学不到的东西。第三,把它当作一种手段运用,让学生在研学旅行的过程中去参与,去体验,去总结,去反思。

从“游学4.0时代”开始,世纪明德对国内游学行业的发展进行了系统的梳理,从而定义了一个行业;2016年11月,世纪明德新三板挂牌上市后,联合研学旅行主管部门、研学旅行示范实验区、研学旅游示范基地及中外优质中小学共同发起了“研学旅行在中国”系列重要活动,旨在推动研学旅行在中国的全面落地,助力中国教育的改革发展,促进素质教育的不断深入及多样化呈现。目前,活动已于北京、西安、长沙、呼和浩特落地,并将陆续于甘肃、江苏、山东、河北等地,开展研学旅行优质落地方案及优质资源的推介,于全国全面启动“研学旅行在中国”研学课程设计大赛,研学课程设计大赛系列课程汇编也将陆续编辑并出版,最终实现“研学旅行在中国”到“素质教育在中国”的转换。